下痢は、日常生活においてしばしば経験する不快な症状です。でも、私たちは「下痢が起きたとき、どの科を受診すればいいのか?」と迷うことが多いですよね。実際、下痢の原因はさまざまですが、その背後には消化器系の問題や感染症、さらにはストレスなどが潜んでいることがあります。

下痢の概要

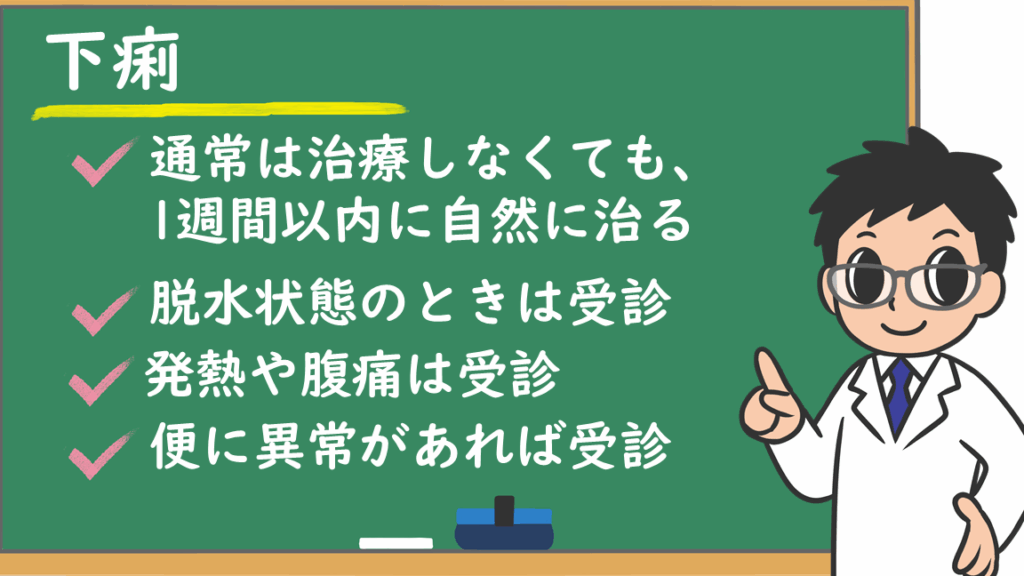

下痢は、通常は日常的な消化機能の異常を示している症状です。下痢の期間や頻度、便の状態には多くのバリエーションがあります。急性のものは短期間で解消することが多いですが、慢性の場合は数週間以上続くことがあります。

以下の要因が下痢の主な原因です:

- 感染症:ウイルスや細菌による感染が多い。

- 食事:脂肪分や繊維分が多い食品が影響することがある。

- 薬物:抗生物質などの服用が腸内菌叢を乱すことがある。

下痢の症状には、通常、腹痛や腹部の不快感も伴います。特に水様便や頻繁なトイレの必要性が続く場合、注意が必要です。脱水症状が起こるリスクもあるため、水分補給は重要です。

下痢の原因

下痢の原因は多岐にわたります。我々は、食事や病気に関連する要因を詳しく見ていきます。これらの要因により、下痢が引き起こされることがあります。

食事に関連する原因

食事が下痢を引き起こすことがよくあります。以下のような食品や飲料に注意が必要です。

- 脂肪分が多い食品: 揚げ物やクリーム系の料理は消化を妨げることがあります。

- 繊維分が豊富な食品: 過度な繊維は腸の動きを刺激することがあります。

- 乳製品: 乳糖不耐症の人は乳製品を摂取すると下痢を起こすことがあります。

- 刺激物: コーヒーやアルコール、香辛料は腸への刺激を引き起こすことがあるため、注意が必要です。

食事だけでなく、食べる速度も関係します。早食いや不規則な食生活も消化不良を引き起こし、結果的に下痢を引き起こす原因になります。

病気に関連する原因

病気が下痢の原因となる場合もあります。感染症や消化器系の疾患が考えられます。

- ウイルス感染: ノロウイルスやロタウイルスによる食中毒が一般的です。

- 細菌感染: サルモネラ菌や大腸菌が原因の食中毒もあります。

- 腸炎: 炎症性腸疾患や過敏性腸症候群が下痢を伴うことがあります。

- その他の病気: 糖尿病や甲状腺疾患も下痢の原因となります。

下痢の診断

下痢の診断には、いくつかの方法があります。医師とのコミュニケーションが診断の第一歩です。具体的な症状や病歴を伝えることで、適切な診断が行われます。

診断方法

診断方法には、問診や身体検査、血液検査、便検査が含まれます。以下に主要な診断手法を示します。

- 問診: 医師は症状の期間や頻度、食事内容を尋ねます。これにより、原因の特定が可能になります。

- 身体検査: 腹部の触診を行い、圧痛や腫れをチェックします。状況に応じて、他の指標も確認します。

- 血液検査: 感染や炎症の有無を調べるため、血液サンプルを採取します。これによって、全体的な健康状態が把握できます。

- 便検査: 便の性状や病原体の有無を確認します。これにより、細菌やウイルス感染かどうかが判断できます。

検査内容

検査では、以下の内容が重要です。

- 便の性状: 水様便、色、異物の有無をチェックします。便の状態が下痢の種類を示します。

- 白血球数: 炎症がある場合、白血球数が増加します。これは感染のサインです。

- 電解質バランス: 脱水症状を監視し、体内のナトリウムやカリウムのレベルも確認します。

受診する専門科

下痢の症状が疑われる場合、適切な専門科を受診することが重要です。症状を軽視せず、専門の医師に相談しましょう。

消化器内科

消化器内科は、下痢に関連する症状に対して最も一般的な受診先です。消化器系の疾患やトラブルを専門的に診る医科です。具体的には、ウイルス感染、細菌感染、腸炎、過敏性腸症候群(IBS)などが診察対象となります。また、食事や生活習慣に起因する問題も診断しています。初期の問診や必要な検査が行われ、適切な治療法を提案してもらえます。

小児科

小児科は、小さなお子様の下痢に関する症状に特化した専門科です。子供は大人以上に脱水のリスクが高いため、専門の医師による診察が必要です。特に、乳幼児の場合は便の性状や水分補給について慎重に観察する必要があります。小児科医は、下痢の原因としてウイルス感染や食事の問題を慎重に評価し、適切なアドバイスを提供します。

治療方法

下痢の治療方法は、原因や症状の重症度によって異なる。主に食事療法や薬物療法が重要な役割を果たす。

食事療法

食事療法は下痢の治療において基本的なアプローチの一つです。下痢が続くときは、特定の食品を摂取することで症状を和らげることが可能です。以下の食品が推奨されます。

- バナナ: 消化が良く、カリウムを多く含むため、失われた栄養を補う効果があります。

- 白米: 消化に優れ、軟便を抑える助けになります。

- リンゴソース: 水分補給をしつつ、食物繊維が過剰にならないように配慮されている食品です。

- トースト: 栄養が適度に取り込めるため、胃腸を落ち着けるのに役立ちます。

さらに、脂っこい食品や乳製品、刺激物は避けるべきです。過剰な繊維分や糖分も控えた方が良いでしょう。水分補給も忘れずに行い、脱水を防ぐために、電解質を含む飲料が推奨されます。

薬物療法

薬物療法は、下痢の原因や症状に従って使用されます。市販薬の中には、腸の動きを調整するものや細菌による感染を抑えるものがあります。

- ロペラミド: 腸の動きを抑えることで、下痢を緩和します。急性下痢に効果があり、病院で処方されることもあります。

- 止瀉薬: ウイルス性の下痢に対しても使用され、症状の軽減に寄与します。

- 抗生物質: 細菌感染による下痢が確認された場合、特に必要とされることがあります。医師の診断のもとで使用が勧められます。

Conclusion

下痢は私たちの日常生活に影響を与える不快な症状ですが適切な専門科を受診することで早期の診断と治療が可能です。消化器内科や小児科などの専門医が、原因を特定し適切なアドバイスを提供してくれます。症状が続く場合や脱水のリスクがある場合は、迷わず医療機関を訪れることが大切です。私たちの健康を守るためにも、下痢の症状に対して適切な対応を心がけましょう。