葬式は人生の中で避けて通れない儀式です。大切な人を失ったとき、私たちは様々なことを考えなければなりませんが、特に気になるのが葬式は何日後に行われるのか</strongという点です。葬儀の日程は、故人の遺族や親しい友人にとって重要な要素であり、準備や心の整理にも影響を与えます。

葬式 何日後の意味

葬式の日程は、故人を讃える重要な儀式であり、何日後に行われるかによって、数多くの側面に影響を及ぼします。一般的に、葬式は故人の亡くなった日から数日後に行われます。具体的には、1日から1週間以内が一般的です。

葬儀の日程に関連する主な要素としては、以下の点が挙げられます:

また、地域によっても葬式のタイミングが異なることがあります。例えば、北日本では、亡くなった日から 3日後に行うことが一般的です。 一方、西日本では、故人の遺族の意向や地域の慣習により、日程が調整されることがあります。このように、葬式の日程は、死亡日からの経過日数だけでなく、多様な要因に依存します。

葬式の準備と日程

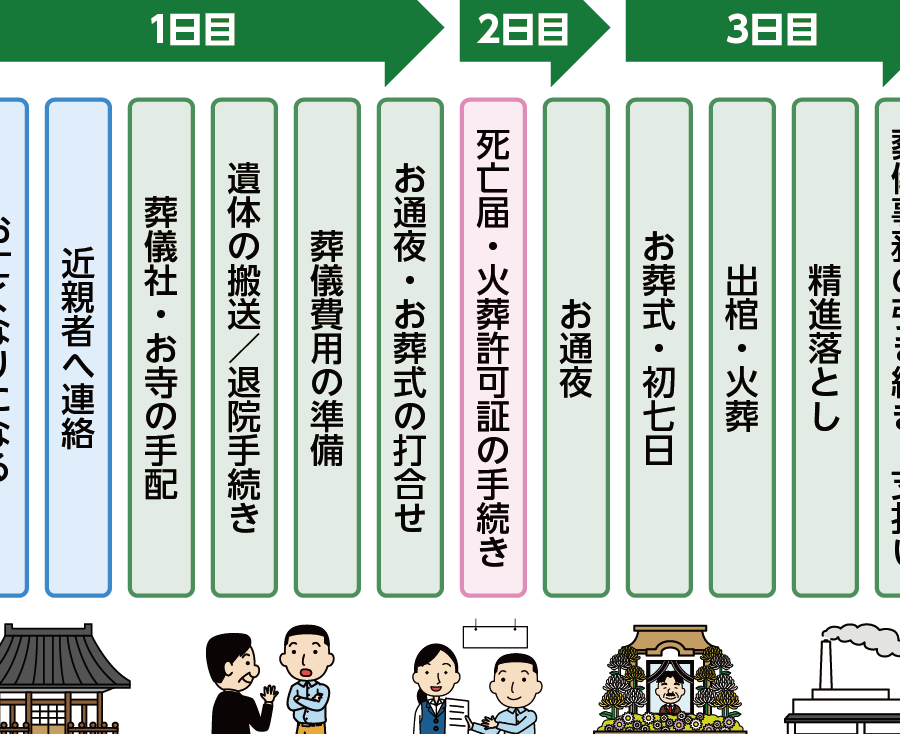

葬式の準備は、心の整理とともに重要なプロセスです。私たちが進めるべき具体的な日程を理解することで、よりスムーズに準備を進められます。

葬式のタイミング

葬式は通常、亡くなった日から1日から1週間以内に行われます。地域による慣習も影響し、北日本では3日後が一般的です。西日本では遺族の意向や地域の伝統によって、日程が調整されることが多いです。遺族や参列者のスケジュールを考慮しながら、適切なタイミングを選ぶことが大切です。具体的には、遺族の心情や宗教的な背景も考慮されます。つまり、葬儀のタイミングは多くの要因に依存しています。

準備期間について

準備には充分な時間を設けることが大切です。通夜と葬式の間で、準備に1日から数日必要です。葬儀社との打ち合わせや、必要な書類の手配も含まれます。具体的には、以下のような準備が求められます。

葬式の日程の決定要因

葬式の日程はさまざまな要因によって決まる。故人の意向や文化、家族の状況などが影響することが多い。

文化的背景

文化的背景は葬式の日程を決定する重要な要因です。地域ごとの伝統や慣習に従い、葬式の日時が異なる。例えば、北日本では亡くなった日から3日後に葬式を行うことが一般的だが、西日本では地域により異なり、遺族の希望が考慮される。また、宗教的な儀式や習慣も葬式の時間に影響することがある。これらの文化的背景を理解することで、葬儀の計画が円滑に進む。

葬式後の法要と行事

葬式の後には、故人を偲ぶ法要や行事が行われる。これらの行事は、遺族にとって大切な心の整理の一環でもある。

法要の種類

法要には、さまざまな種類がある。その主なものは以下の通りだ。

- 初七日(しょなぬか): 亡くなってから7日目に行われる。この日は、故人の霊が無事にあの世へ行けるように祈る。

- 四十九日(しじゅうくにち): 亡くなってから49日目。この法要は、故人の成仏を願う重要な儀式として位置づけられている。

- 一周忌(いっしゅうき): 亡くなってから1年目に行われる。故人の記憶を偲び、親族が集まる場となる。

- 三回忌(さんかいき): 亡くなってから2年目。この法要でも、故人の供養が行われる。

さらに、地域や宗教によっても異なる場合があるが、ここに挙げた法要が一般的に行われるものだ。

法要のスケジュール

法要のスケジュールは、地域や遺族の意向によって異なる。一般的な流れは次の通りだ。

- 初七日: 亡くなった日から1週間の間に行うことが多い。

- 四十九日: 初七日の法要後、約42日後に行う。

- 一周忌: 四十九日法要から約11か月後に予定することが多い。

- 三回忌: 一周忌法要から約1年後に行う。

Conclusion

葬式の日程は故人を偲ぶ大切な儀式であり私たちにとって重要な意味を持ちます。亡くなった日から数日以内に行われることが一般的で地域によって異なるため準備は慎重に進める必要があります。私たちの心情や文化的背景を考慮しながら葬儀を計画することで故人への敬意を表しつつ遺族の心の整理にもつながります。

葬式後の法要もまた故人を偲ぶ大切な時間です。これらの儀式を通じて私たちは故人との絆を深め供養することができます。葬儀の準備や法要のスケジュールを理解し適切に進めることで私たちの心の安らぎを得ることができるでしょう。